【修齐讲堂】记忆·记录·纪念——敬一丹家风家训分享会

记忆·记录·纪念

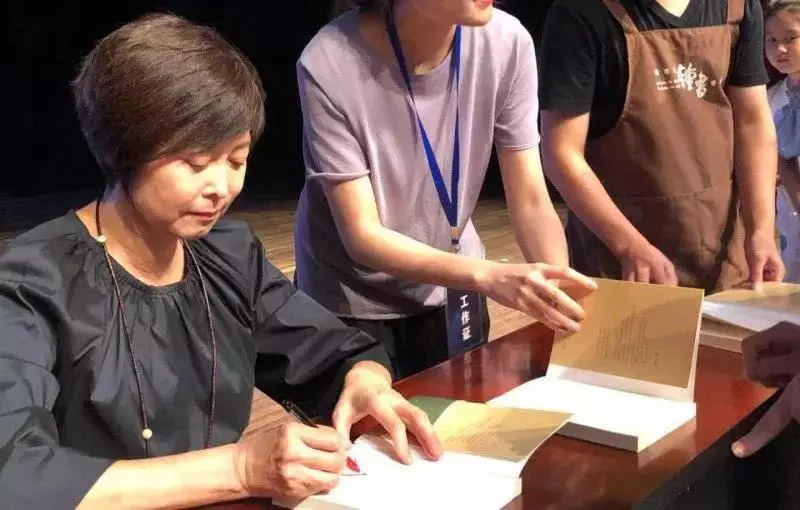

8月20日下午,江川路街道主办、上海西区文化传媒发展有限公司承办的“修齐讲堂”名家专场讲座在上海交通大学闵行校区菁菁堂举行,特地请来央视主持人敬一丹讲述《记忆·记录·纪念——敬一丹家风家训分享》。

活动吸引了周边中小学生、企业职工、社区居民群众、民族统战成员等1000余人慕名参加。区委常委、宣传部长刘世军,江川路街道党工委副书记、办事处主任吴敏华,街道党工委副书记宗华,街道党工委委员孟彦江等聆听此次分享会。

在敬一丹登场前

来自鹤北中学的小朋友诵读《修齐讲堂铭》

古风古味,诗意盎然

信中信——四世同堂的别样交流

一次对于家的思考、一次关于记忆分享。敬一丹站以一个讲述者的身份,与我们一起探索一个个家庭背后的故事。敬一丹生于1955年,父母从事法律工作,父母的爱情和人生追求有着浓厚的时代色彩。敬一丹小时候就发现,家里床下有个木箱子,里边放着妈妈爸爸的信。这种留存习惯影响了子女后代,家里的信越来越多,到近年整理时已有1700余封。对比网络覆盖、即时通讯的现代,那邮筒上绿色的记忆,那手写的、穿山涉水历经寒暑保留下来的信件,绝不仅仅只是一种纪念,更是一种在字里行间、岁月更迭中的回望。正如敬一丹所说,“回望,连接着昨天、今天、明天。”

记忆与纪念——时代交替中的一条纽带

“记忆是一个人的本能,记录是媒体人的自觉,而纪念体现了代际的传承。”平实的语言,耐人寻味的故事,敬一丹通过一个个细节与我们分享着她的家教家风的传承。在小编看来,敬一丹的讲座突破了年龄限制,突破了时代隔阂。有人从中看到了历史,有人从中看到了将来,有人从中看到了温情悲喜,有人从中看到了家教家风传承。就像敬一丹的父母所说,“我们想象,面对这些信,年长的读者会觉得熟悉,儿女的同龄人会有共鸣。年轻人呢?如果他们能从中看到一代一代的来路,我们就很欣慰了。”

一个小时的交流分享,从敬一丹的口中感悟良多,这一幅幅引人深思的画面背后,是敬一丹对生活理解的真谛。

琐碎管家

母亲的一次偶然回家看见了缝纫机前为弟弟们缝补衣服的敬一丹,心急的她不慎让缝纫机的针穿透的自己的手指。而母亲的反应确实让多年后的敬一丹感悟颇多,母亲没有抱着她安抚,也没有心疼的留下眼泪。她紧张而不慌张地将针取了出来,声色俱厉地叫来一丹的弟弟们训斥道:“二姐比你们大不了几岁,却像妈妈一样照顾着你们,你们要是长大了不对二姐好,那真是丧了良心!”没有安抚、没有慌张,用这种特殊的方式给孩子灌输逆境中的积极心态。细细回想,那又何尝不是一次机会教育?积极心态的养成,与手足之情的培育。

图书馆的角落

荒唐年代的荒唐事儿,最让敬一丹印象深刻的便是蜷缩在黑暗中读书的日子。一本本奉为经典的书籍在文化黑暗的时代被打入冷库,机缘巧合下,敬一丹获许在为书库整理后带一本书回家。经典著作的魅力打破了她对阅读禁书的惶恐,这样的“灰色行动”成为了她打开文字魅力的金钥匙。多年后远赴法国、希腊等地的她,亲眼见到文中、图中的所写所画,敬一丹的眼眶中充满了泪水。“能在阳光下读书是最幸福的事儿,这也是我们享有的权利”,敬一丹的感悟引起我们的深思。

来源:今日江川