一叶访谈丨 祝君波:天下三分是艺术

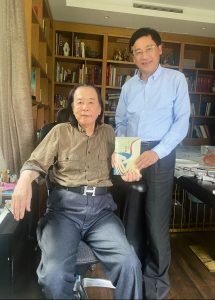

《天下三分是艺术》序言-丁绍光

丁绍光与祝君波合影

文化的繁荣,社会艺术活动的推介,需要艺术家的原创,需要理论家、策展人、画廊、博物馆、艺术院校、艺术学会、学术研讨会、出版人、收藏家、拍卖行、经纪人、媒体与广大的读者、观众的共同参予,缺一不可,共同组成一个文化艺术的行业链。上海始终是我国近现代艺术家、各艺术机构和艺术活动最活跃最集中的区域,在我国近现代以及改革开放时期,艺术文明的传承和新文化创作方面都取得了巨大的成果。

本人因为多次接受上海大型壁画的创作任务,与上海有比较多的联系。上海人与世界接轨,开放、包容、务实的作风和特点,给我留下了深刻的印象。其中君波先生是我结识的众多上海人中,非常出色的一位。从上世纪90年代至今30余载,“路遥知马力,日久见人心”,君波先生绝对是一位令人难忘的谦谦君子。他博学多才,学贯古今,从中国文化出发,近年又进入全球语境视野下,跨文化的学习,沟通与实践,成为中国新兴文化产业领军人物中的姣姣者。早在上世纪90年代,他创办了我国第一家艺术品拍卖行,并在这一岗位上工作多年,是一位有着丰富经验和影响力的先行者。紧跟着他创办了“世界华人收藏家大会”,在这个著名“品牌”带动下,一步一步团结了海内外许多著名的艺术家、收藏家、美术评论家,许多拍卖机构也参加大会。帮助引导人们树立正确的收藏观,促进了中国文化产业的发展。

君波先生更突出的贡献,是在教育和出版方面,他担任过三家出版社的社长,曾经是上海文化出版界的领导人,并在多所大学担任导师、教授。几十年来他已经积累了既深远又宽广的文化艺术修养,是一位具有当代世界视野,跨文化、跨行业、跨领域文化创新产业的专家。特别是在“艺术和收藏”这一专业,从实践到理论,君波先生通过写作出版和演讲,对同行和广大群众,进行系统必要的教育与引导。2019年全年,君波先生与“艺术生活”频道合作了一档谈话类节目“三分艺术”,内容以艺术、收藏、市场为主,每次由君波先生选一个范例切入,夹叙夹议,将理念或经验融化在知识、审美和艺术趣味之中,以移动手机为播出平台,运用现代新媒介手段,快速、广泛的传递到广大的群众之中,受到一致的好评,取得了极大的成功。现在出版社决定正式出版文字版,这是一个很好的实践,君波先生对专业人士如美术院校学生,进行系统的、严格的教育;而面对社会上广大的艺术爱好者,则采用通俗昜懂、深入浅出的方式进行普及性教育。

互联网时代,手机成了一个无处不在的移动课堂和阅读平台。君波先生这种把线上视听与线下出版实体书籍相结合,是一个很好的成功的经验。我热切的祝贺他的新书出版面世!

祝君波

1955年3月生于上海。华东师范大学夜大学中文系1987年毕业,获学士学位。1995年复旦大学经济学院硕士生结业。编审。

1972年进入上海市新闻出版界及朵云轩学徒,专攻木刻雕版工艺。1991年起历任上海书画出版社社长兼党委书记、上海人民美术出版社社长兼党委书记、朵云轩总经理兼朵云轩拍卖公司创始总经理、上海市新闻出版局副局长、中国出版集团东方出版中心总经理兼党委书记、上海市新闻出版局副局长(正局长级)、上海世界华人收藏家大会组委会执行副主任、中国期刊协会副会长、上海市政协文史委员会常务副主任、中国最美的书评委会副主任。兼任国家拍卖师培训中心授课教师,上海理工大学传媒学专业、华东师范大学艺术市场专业和上海大学艺术市场专业硕士生导师,上海视觉艺术大学客座教授,交通大学海外学院特聘教授。

从事出版和艺术品交易40余年。主要著作《艺术品拍卖与投资实践教程》《祝君波谈收藏》《典藏文札》《艺术品投资指南》《祝君波再谈收藏》《天下三分是艺术》。著有各类文章200余篇。2010年被台湾《艺术新闻》杂志评选为年度“十大风云人物”。

职业生涯中创办了中国第一家艺术品专业拍卖行——上海朵云轩艺术品拍卖公司,敲响了中国大陆拍卖第一槌。2004年参与创始“中国最美的书”评选以及中国游戏大展ChinaJoy,使之成为国内外知名的文化品牌。2007年起主持筹组并促成了世界华人收藏家大会的召开(八年四届)。

2018年5月退休后任上海文史资料研究会常务副会长。

大咖张宗宪的投资经

《天下三分是艺术》文摘

向你们介绍一位大咖级的藏家,也是我们藏界两岸三地都非常熟悉的张宗宪先生。张先生是苏州人,但小时候生活在上海,张家在昭通路开一家古玩商号,他50年代到香港去发展,改革开放后来往于沪港两地,在上海也有一些投资。张先生最出名的是90年代从朵云轩首拍开始第一拍时就举一号牌,从此 “罗伯特·张”风靡全国。他1992年春香港参与朵云轩拍卖,1993年到我们上海领一号牌,在嘉德也是一号牌,瀚海也是一号牌,所以它是非常出名的一个大买家。

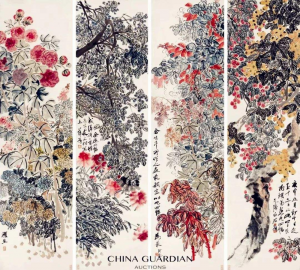

齐白石《福祚繁华》 中国嘉德 2018年秋 9200万人民币

我记得93年朵云轩拍卖第一槌的时候全场成交830万的书画,他一个人就买了250多万,所以是第一号的大买家。90年代初我认识张先生时,他正从收藏瓷器转向收藏中国书画,虽然书画不是他的本业,但是他这个人非常好学,也非常精明。现在90多岁,当时70岁左右,非常敬业、非常投入。2018年嘉德拍卖有一件齐白石的四条屏《福祚繁华》,这一件作品卖了9200万人民币,就是张先生提供的,网上大家也可以查到。买进多少钱我们无法查到。我估计9200万的成交它可能有5到10倍的回报,这样应该是一个成功的投资。

今天我想举我跟张先生交往中的三件作品,来说一说张先生选择中国书画的智慧。先说第一张,是1992年4月在香港朵云轩与永成合作拍卖时,他买了这件拍品,就是齐白石的《芙蓉鸳鸯图》。这张作品买了20年的时候,2012年他请我到香港家里去坐,那天晚上我非常高兴看到他92年买的齐白石、93年买的张大千和94年买的吴昌硕三张作品,都来自于朵云轩,跟大家做一个分享。

祝君波在张宗宪家中欣赏齐白石《芙蓉鸳鸯图》

《芙蓉鸳鸯图》拍卖是16万港币,张先生买下来的。他非常喜欢这张作品。后来他跟我讲,他查过了齐白石所有的作品,芙蓉配鸳鸯只画过这一件。他说类似的一件作品送到北京拍出了3000万人民币,所以他估计这张16万港币的作品,现在应该是值3500万人民币。我相信有这个可能性。因为这是朵云轩自己的旧藏,来路可靠,而且确实画得好,品相也非常好。你们看到了我跟张先生两个人在这张画面前的合影,这是在他家里拍的。

张大千《雪霁初晴图》朵云轩 1993年6月 39.6万人民币

那天晚上非常意外,在他家里还看到了1993年朵云轩第一拍时张大千的《雪霁初晴图》。这一张是当时朵云轩门市我的师兄曹晓堤先生收到的,是7万元人民币的底价。这张作品非常精,画不大,但是非常的精致、精美。当时举牌竞争很激烈,从7万块人民币举到36万人民币,加佣金应该是39.6万,后来是张先生买了。25年过去了,张先生还是珍藏在家里没舍得卖。有一次看到凤凰台对他的一个采访。张先生是说你们不要小看这一张画,画不是以大小来论质量的,这一张是小而精,非常特别。这张画是画在宋朝的御纸澄心堂纸上。大家知道你家里现在有一张宋朝的纸,本身也值个钱。宋朝御纸传下来的也非常少。张大千就是画在这张宋纸上的。画了送给谁的呢?送给他的红颜知己李秋君。所以画了送给谁也非常重要。张先生在凤凰台采访时,他认为这张可以卖两个亿。假如是两个亿,大家算一下,39万人民币到两个亿,投资回报率是惊人的。我个人认为起码可以卖五千万到一个亿,这是毫无问题的。为什么这么讲?澄心堂的纸,李秋君的收藏,朵云轩第一拍(来路可靠)的购买,完全可以为他这张作品背书了。加上张大千这一张确实画得非常精致。全世界都知道在张宗宪手里。所以拿出来拍的话,可以做封面,可以轰动。

那天在他家里又看到了94朵云轩拍卖的第一号拍品,就是这一张吴昌硕画的寿桃。这张寿桃不是画得很大,好像是30多公分乘50多公分。但是画在板绫上的。板绫是明代在湖州一带特地制作的。我们讲绫罗绸缎,它是画在绫上的。中国画比较多的是画在宣纸和绢上。这张非常特别。就画了一个桃子,但你能感觉到桃子水墨淋漓。旁边是吴昌硕的题跋,大概占了纸的一半,所以这张作品非常特别。记得拍卖的时候是从1万多元举到了12万多。我今天也把这本94拍卖的图录带来了,大家看一下封面和这张图的原作。这三张作品代表了90年代初张先生对艺术品的选择。

时间过去20多年了,他这三件一件也没卖出来,使我有几分得意。我们当时卖给他的东西真的好,张先生不舍得卖,有几分得意为我们当年工作的品质感到自豪,当时推给买家的书画确实是真、精、新(指品相好)。最重要的当时价格还非常便宜,现在你去加一个零都是毫无问题的。甚至于可以加20倍、30倍,还可以卖出去。说明张先生还是有眼光。我跟张先生很多年的交往,我准备在“三分艺术”讲几集。

张先生没有实业的收入,他是以藏养藏的人,特点就是要卖掉一点才能买进来。张先生是靠卖掉一些艺术品来买进一些艺术品。所以他跟我讲他收藏投资的原则是这么几个字,他说要看得到,他的意思就是你要碰得到艺术品,假如你没有碰到这件作品,你跟它无缘,当然就失去了买的机会。第二句话是买得下,因为大部分在拍卖行里买的,你在拍卖行买的话就互相有竞争,也不能是鱼死网破,志在必得,常常买不下来。第三,要捂得牢,就是说有的时候市场不好,或者说涨价还没有到位,就要耐心地等机会,投资的倍率高,就要捂得牢。然后要卖得掉,没本事卖掉也不行。他说卖得掉还要赚得到。他就是用赚到的钱再去买进文物。

我归纳一下,张宗宪提出的理念就是要碰得到,买得下,捂得牢,卖得脱,赚得到。捂得牢就是要长期持有,最后要赚个十几倍几十倍。就像前面说的齐白石花卉四条屏卖到9200万,说明他非常有耐心。

甘兹夫妇460倍的收获

《天下三分是艺术》文摘

跟大家介绍一位非常成功的投资家,他们夫妻两个生活在20世纪,他们的投资经验和回报率轰动了整个的西方。这就是维克多·甘兹和他的夫人莎莉·甘兹。维克多在1987年过世,莎莉在1997年过世。1997年秋天,他们的子女把他们夫妇两个收藏的艺术品拿出来在纽约佳士得举行了一场专题拍卖,一共50多件,轰动了全球。

甘兹夫妇被业界誉为从不出错的收藏投资家。他们早在二三十年代就关注到了艺术品,关注到了毕加索、贾斯珀·琼斯、罗伯特·阿伯格,还有极简主义艺术家伊娃·赫西的作品。他们的关注点都是同时代艺术家,也就是说在世的艺术家。

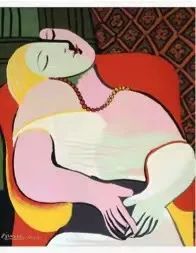

毕加索《梦》 纽约佳士得 1997年 4800万美元

我们举个例子,1941年的时候,他们两个买了第一张毕加索的作品叫《梦》,这是在互联网都可以查到的经典之作。1941年买进这张画的行情是多少呢?7000美元。也可以说他们买毕加索的时候,毕氏还不是如此的如雷贯耳,也没有后来的地位和价位,所以买价是7000美元。而这件作品在1997年拍出了4800万美元,投资界有人计算了一下,是6800余倍的投资回报率。

毕加索《阿尔及尔的女人》1997年 1.79亿美元

1997年秋天的那场拍卖会,一共拿出了58件艺术品,有人给他做了一个统计,前前后后投入170多万美元,但是那一次卖了2.07亿美元,成交率99%,这是一个惊人的投资回报率,高达几百倍。其中有一张1956年买的毕加索《阿尔及尔的女人》,非常有名,在1956年的时候是21万美元买下来的,在拍卖会上,卖到了1.79亿美元。大家算一下21万到1.79亿美元,这是一个何等了得的投资回报!他们夫妻对20世纪的毕加索非常看好。

在2000年世纪之交的时候,美国有过一个影响20世纪的人物评选,一共评选100人,其中艺术家20人,投票结果毕加索位列艺术类的头牌。那是2000年,他们夫妻看中毕加索开始收藏的时候,是1940年前后,他们前后几十年集中收了毕加索的24张油画,10张素描,5件雕塑,数百张的版画,他们的钱压在毕加索身上,这一下使他们财富倍增。

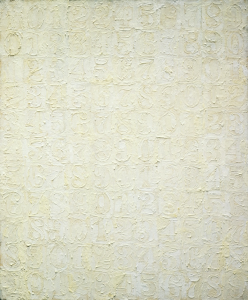

贾斯伯·琼斯 《白色数字》纽约佳士得 1997年 792万美元

他们当时还看中了贾斯伯·琼斯的作品,一张画名叫《白色数字》,它们是15000美元买下来的,后来拍到了792万美元。我算了一下也是500多倍的投资回报。还有劳森伯格的《红色内墙》,他们买下来也很便宜,拍出去的时候是638万美元。所以他们夫妻两个可以说是一个时代的总结,就是20世纪最重要的收藏家。他们数百倍的投资回报率,有什么经验可以总结?我告诉大家三条。

第一,买新画不买旧画。几百年的旧画、古画,它的真伪鉴定非常复杂。他们两个人就是看准了这一点,他们买的画都是画家活着,所以没有一张假画。

第二,具有超前眼光。买画不看名气,不看这人当时有什么头衔、地位,他们是凭自己审美的眼光和感觉。他们认为这个艺术家有前途,就下手买。当然买以后,更多的人跟上来,就形成了一股力量,坚定了自己的信念。他们眼光就是集中在几个人身上。

第三,长期持有。从1941年买第一张画,到1997年莎莉·甘兹过世,他们基本上是买进,长期持有,一直到他们的子女把它集中起来,做了一次盛大的拍卖。我在互联网上图片看到家里挂满他们1941年以来收藏的艺术品,整个家庭就生活在这样的环境中。

成功的经验使得佳士得美国区的主席克里斯蒂纳·伯格这样评价,他说“甘兹夫妇收藏的特别之处,在于它的藏品构成是如此的严谨。他们的收藏只集中在少数几个艺术家的身上,却挖掘得十分深入。并且他们真正理解了自己所买的每一件艺术品”。我觉得这个归纳非常好。艺术品的投资要集中,要严谨,要理解每一件艺术品,而不是人云亦云。不能人家说这个好,你就觉得好,而是要凭着自己真正的理解。只有这样才能够长期坚持。

甘兹夫妇收藏的他山之石,对于我们后起收藏的中国人来讲可以攻玉,他们的经验就是要多关注当代年轻的艺术家,要有超前眼光,投资艺术品要长期持有。这一条我觉得是非常的重要。

链接祝君波2006年《艺术品拍卖与投资实践教程》P122甘兹夫妇一节:

*1997年11月,他们把历年收藏的毕加索12幅油画和5幅版画交给克里斯蒂拍卖,成交1.6465亿美元,这批作品的成本是35.56万美元,平均投资回报额高达460多倍。

*毕加索《椅中女郎》1967年以20万美元购入,1997年拍卖2475万美元;《阿尔及尔的女人》组画1956年以21.25万美元购入,1997年成交3130万美元。

*贾斯伯·琼斯的11件作品,投资91.5万美元。其中《尸体与镜子》1975年以8万美元购入,拍卖成交价832.6万美元。

*伊娃·赫西(1936-1970)被公认为战后一代伟大的雕塑家。她死于癌症。其短暂的生命却留下了为数不多、艺术价值很高的作品。1972年甘兹夫妇以1.38万美元购入她的两件软雕塑,又低价买入《两个一组》这件赫西30多岁时的作品,而三件卖价高达424万美元。