发现不一样的闵行丨召稼楼里忆江南

召稼楼里忆江南

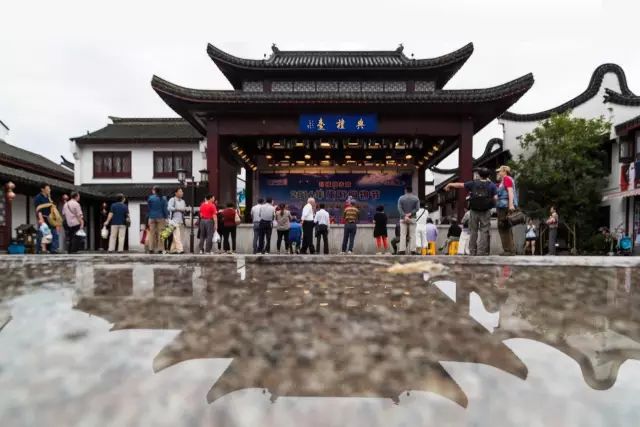

当走进古镇核心区内,那丁字形的平西街、兴东街、保南街与纯佑街相向展开,那波光粼粼的姚家滨、复兴港水道呈十字形逶迤伸展,泛绿的杨柳与参差错落的街舍相偎在河岸,给游人赐予的是一种宁静与从容,给身居大都市里的人们带来一股江南的清新风光。

清风习习,杨柳依依,徘徊在古老的天地里,亭水楼阁之间,碧水蓝天,空气里弥漫着江南的韵味,叫人怎生奈何?在六千多年以前,上海只是一个江南的滩涂地,它始于青浦和淀山湖之间形成了“松泽文化”。到了元代初期,上海渐成规模并从松江一带发展到了现位于闵行区浦江镇的召稼楼文化。

有古诗记载了这座古镇:十里晓烟破,数声召稼钟。这里讲的召稼钟相传于明代工部右侍郞谈伦,他为了激励父老乡亲不误农时,勤耕细作,多产丰收。就在一个叫“朋寿园”的东首建造了一座钟楼,特意命令自己的长子谈田去敲钟。从此,每日清晨,谈田就去敲钟,无论刮风下雨酷暑寒冷,当雄鸡报晓时,钟楼就响起当当的钟声,逢天气有变时即鸣钟告示。谈伦还为钟楼题名“召稼楼”,向当地的乡亲以示重农礼耕的宣教。久之,这一带形成了人勤田丰的江南风光,赢得了四乡好评。因此,“召稼楼”也就得名而来,遂成为了浦东的都会,使海滩荒地变成了江南的大粮仓。

召稼楼的形成是上海最早垦荒种地的地区,是上海农耕文化的起源地,也形成了召稼楼文化。它最初从元代初期形成村落,兴于明朝嘉靖、万历年间。召稼楼也是汇流黄浦江、吴淞江的明代水利家叶宗行的故里,同时也繁衍着更多的人文故事。特别是上海人家喻户晓的城隍老爷秦裕伯,因在朱元璋建立明朝后,两次征召他进京为官。秦裕伯却以母亲丧未除服期,出仕为不孝,托病辞谢。朱元璋又手书征召,这时秦裕伯不得已才入朝。历官侍读学士、待制,治书侍御史。不久,秦裕伯以病辞官归故里终老。秦俗伯死后,朱元璋以“生不为我臣,死当卫我土”封他为上海县城的城隍神,历经明清两代不变供上海人朝拜。

召稼楼古镇具有丰富的历史文化内涵,在浦江镇乃至上海历史上形成了具有三大文化亮点:即“上海城隍秦裕伯”、“江浦合流叶宗行”、“教民农耕垦荒楼”。其中也繁衍了它的人文景观,为现在的上海旅游景点提供了丰富的历史遗产,它源起于元朝初期,横跨元明清三个朝代,现面积达150亩之广,散落着不少清代建筑,目前规模较大、保存较完整的就有“礼耕堂”、“梅园”等。

漫步在古镇的石板路上,小心地踩着斑驳的时光,我们以东街、南街、西街及姚家浜为架构,看到了很多类似于“礼耕堂”、“梅园”、“宁俭堂”等清代建筑的“五进大院”,曲折里弯的弄堂,抬头望着粉墙黛瓦,还有“报恩桥”、“复兴桥”等风格各异的桥。而桥却是江南的特色,沿水而建,小桥流水人家,美食文化相辅相成,造就了“召楼三宝”的召楼大曲、召楼羊肉、召楼拆蹄。行之时正是饥肠辘辘,找一家古朴的饭店依窗坐下,唤店小二端来羊肉一蛊,拆蹄一只放置嘴里,不膻不腻,食之鲜美可口。正想回味时,突闻窗外传来一阵阵吴侬细语的歌声,在烟花粉飞的古镇里,依窗探歌而去却见一艘小船沿着姚家浜娓娓行来,姚家浜波光粼粼,美妙的歌声穿过了长长的古街飘向了蓝蓝的天,越过高高的荷花墙、骑马墙,飘向白墙黑瓦,回荡在被春光凝固的时光里。只见一位船娘摇着撸,穿着青底白花的布衫,她的笑容把我们带进了一个历经几百年沧桑的召稼楼,让人想起了江南的风光江南的遗迹。召稼楼是古代上海郊区主要的文化体现,在此一览无余。

值得庆幸的是,2005年,召稼楼被列入上海市历史文化风貌保护区之一。2008年,召嫁楼古镇正式启动修复改造,它的改造秉承了“修旧如旧”的原则,原汁原味地重现昔日光彩。古镇在修复改造中,除了恢复体现召稼楼文化的“礼园”,还建造了一座《秦怡艺术馆》以展示出生在上海的一代电影表演艺术家的风采,大大提升了召稼楼作为旅游胜地的著名度,也是重建和传承浦江镇历史文化的需要,也是拓展旅游产业、推进新农村建设、统筹城乡发展、破解城乡二元结构、增加农民收入的需要,它不仅会给旅游产业的发展提供深厚的文化元素,更有利于打造浦江镇完整的、极具特色的旅游产业链。

召稼楼,这座位于闵行浦江镇上的江南明珠,承载着上海的一部文明发展史,它的意义已经远远胜过一个旅游景点,无论春夏秋冬最忆的是召稼楼。