蔡兵与内山嘉吉的版画情

在继承与发扬的艺术领域,要有超常的创新思维,海纳百川的心态,更要有敢为天下先的探索胆识。而推陈出新,标新立异,会带来艺术的生机,闯出一片新天地。

——蔡兵

“版画”这两个字,始终是和鲁迅先生联系在一起的,鲁迅是我们新兴木刻的导师和创导者,他与日本著名版画家内山嘉吉先生开拓了中国新兴木刻的新纪元。

1931年夏季,胞兄内山完造请嘉吉来上海度暑假。完造在上海山阴路开内山书店时,结识了鲁迅,并成为朋友。鲁迅得知嘉吉在东京成城学园小学部教美术,喜欢搜集学生木刻作品,便邀请他给艺术青年讲授木刻技术。其时鲁迅正大力提倡版画,使版画成为与国画、油画和雕塑比肩的四大画种之一。

鲁迅和内山嘉吉与上海木刻讲习班学生合影

1931年

1931年8月17日至22日,鲁迅在北四川路一幢三层楼房的顶层房间,举办了中国第一个现代木刻技法培训班——“木刻讲习会”。参加听讲的13人,大多为美术学校的学生或青年工人。其中有周熙(即江丰,抗战期间远赴延安,解放后曾任中央美术学院院长、中国美术家协会主席)、郑野夫、陈铁耕等人。内山嘉吉为这些青年讲授木刻的各种技法,包括起稿、用刀、刻法、拓印、套版等基本知识。鲁迅亲自为嘉吉担任翻译,并把自己收藏的外国版画作品供学员观摩欣赏。嘉吉在回忆文章里写道:“讲习会第四天的下午,鲁迅先生来到家兄的书店,给我送来非常珍贵的礼物———德国著名版画家凯绥·珂勒惠支的版画。一幅铜版画和六幅一套的石版画《织匠》(织工起义),这是每一幅上都有珂勒惠支铅笔签名的难得的佳品。可能是鲁迅先生亲自加上衬纸,并在另纸上加上画题,还在上面签上鲁迅的名字和赠予我的姓名。这一定是鲁迅先生非常珍爱的收藏品,当时在日本恐怕也没有第二份。欣喜之余,不禁又感到慌悚。”

1977年,当蔡兵随吕蒙、杨可扬、赵克平等版画家前往上海锦江饭店会见内山嘉吉时,没有意识到,自己将与内山嘉吉一起推动版画艺术史上一次里程碑式的接续。蔡兵带了自己的作品亲临得到内山嘉吉的指导和鼓励,感触颇深,起到极大的鼓舞,对年轻的蔡兵来说,这首先是他个人创作里程碑式的开始,自此以后,蔡兵与内山嘉吉成了忘年交。

往事不可忘。46年之后,内山嘉吉再次来到了上海。在锦江饭店,他约见了在上海的中国版画家,其中小字辈的版画家蔡兵才34岁。

对蔡兵来说,这次会见意义非凡。在锦江饭店,几位新老版画家与內山嘉吉谈笑风生。內山先生回忆往事,十分感慨。

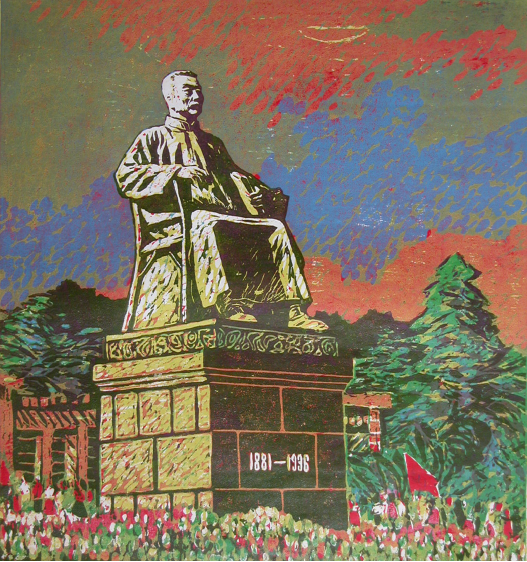

鲁迅像(套色木版画)

蔡兵1981年作

关于这次会见,《人民中国》有报道,其中提到,内山嘉吉握着蔡兵的手微微颤抖,但非常有力量,他对蔡兵说:“我们已经老了,希望版画事业寄托你们的身上,但愿你的作品能够早日在日本展出。”

蔡兵对鲁迅和內山兄弟二人的故事早已耳熟能详,听到內山嘉吉对他的期望,深感重任在肩。

让蔡兵意外的是,内山嘉吉回国后,寄来了自己编著的大型画册《中国木版画展》。内山先生在扉页上亲笔题词:“蔡兵先生纪念·内山嘉吉一九七七年夏”。蔡兵打开画册,鲁迅先生和内山嘉吉与13位学员合影的珍贵照片,豁然在册。内山先生在画册里回忆与鲁迅的交往,怀念在上海的日子。

1978年,蔡兵创作的《雪天》《女孩》《月归》《光影》版画,被內山嘉吉收藏。他们之间相互通信并互寄贺卡,为中日文化交流打开了“日本展”之门。

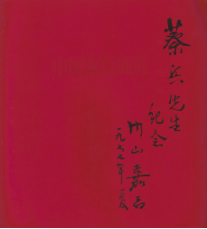

内山嘉吉赠送本人编著的版画册并在扉页为蔡兵题字

1977年

內山嘉吉为发展中国新兴版画,为中日两国版画艺术交流做出了重要贡献,蔡兵对他充满敬意。他本人受到內山先生的鼓舞,蔡兵刻刀不离手,创作了大量的版画,作品频频见报。70年代,他撰写的《版画与木刻》、《版画是怎么一回事》等文章,发表在《解放日报》上。蔡兵在文章中对凸版、凹版、平版、孔版、特种版等世界5大类版画,分别作了详细介绍,则是通过版面的媒介,产生多幅原作的效应。

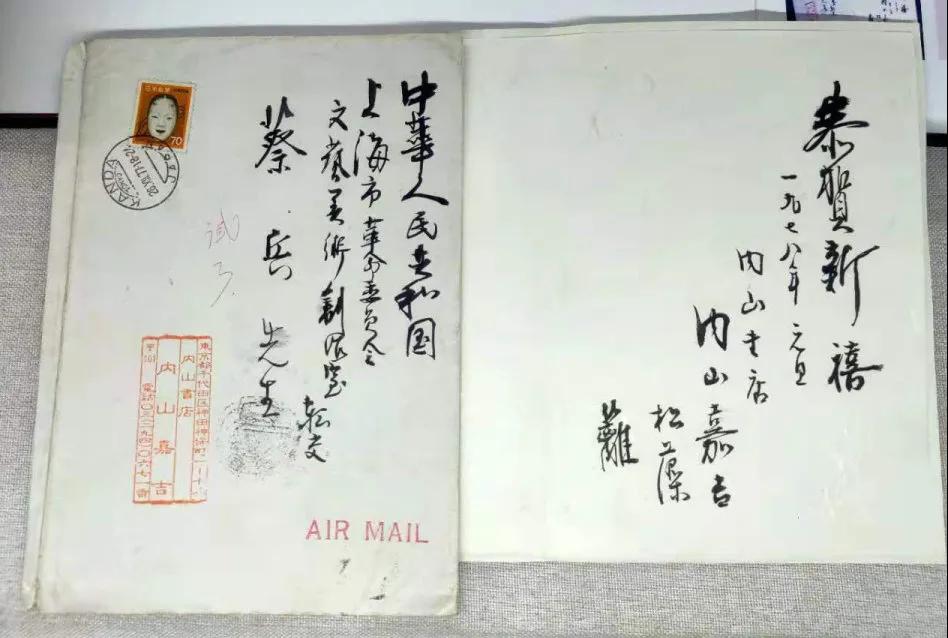

内山嘉吉夫妇寄给蔡兵的贺年片

1979年,蔡兵没有辜负内山嘉吉的期望,作为画家,随上海市政府城市代表团,赴日本大阪交流参展,首次在国外举办蔡兵版画作品个人展。內山嘉吉事后得知非常高兴,十分欣慰,他想不到年轻版画家的蔡兵,这么快就如愿前来日本办画展。

蔡兵版画作品个人展,一经展出,引起轰动。蔡兵的版画,既有中国元素,又有鲜明的个人风格,被日方称为“来日(本)中国版画第一人”。日本的电台、电视台和报刊等多家媒体,纷纷予以报道。报纸《每日新闻》,以整幅版面,刊登了蔡兵的作品和介绍文章。

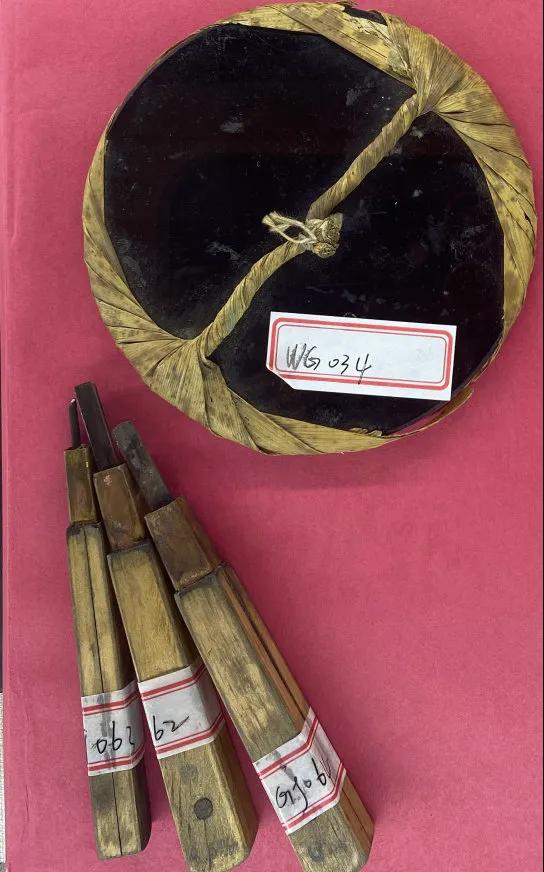

内山嘉吉赠送给蔡兵的版画木刻刀和拓印擦子

此后,蔡兵又应邀去日本《每日新闻》、《读卖新闻》、《朝日新闻》等三大文化中心参展并授课。这些地方,在日本人眼里,那里是壁垒森严的艺术殿堂。蔡兵所到之处,将版画与专家和学员进行交流。蔡兵版画的大胆探索,别具一格的艺术质地,让日本艺术家津津乐道。他受名古屋艺术大学之聘,担任客座研究员,教授版画艺术。不少爱好者慕名前来,参加他的版画课程班。

对此,蔡兵十分感谢內山嘉吉先生,正是由于內山先生的勉励与帮助,让他的版画,走出了国门,使他的版画事业有了更大的发展,创作了许多优秀作品,成为中国版画事业承上启下的中流砥柱。